焦虑(anxiety)源于心理学临床研究领域,本意指个体由于预期不能达到目标或不能克服障碍的威胁,使得其自尊心与自信心受挫,或使失败感和内疚感增进而形成的紧张不安、带有恐惧感的情绪状态(王银泉、万书玉①2001)。20世纪40年代~50年代,教育心理学就开始关注焦虑对外语学习的影响,经过半个多世纪的长足发展,焦虑被认为是影响外语学习的最重要的情感变量之一,对外语学习者的语言输出、外语课程成绩以及教师对学生成就的评定产生显著影响(Young 1991;Gardner 1985;Steinberg & Horwitz 1986)。正因为其重要,焦虑在过去的20年里成为我国外语教学研究的一个学术热点。

本文选取中国国家知识建设基础设施(National Knowledge Infrastructure, CNKI)数据库(以下简称中国知网)中“外语学习焦虑”研究领域的一篇高被引论文《外语学习焦虑及其对外语学习的影响——国外相关研究概述》(王银泉、万书玉2001)的引证文献为数据源,借助CiteSpace科学计量软件对关键词的频率、突现和聚类共现作可视化图谱分析,探讨外语学习焦虑研究的理论演进路径、研究热点和前沿聚焦。

1. 数据来源与研究方法

1.1 高被引论文的概念界定

学术论文的继承性和创新性借助引用和被引用路径实现,作者的知识产权和科学发现的优先权通过引文机制得到尊重和保护。高被引论文作为同行认知的表现形式,具有高影响力、高被引率、高认可度的特点,是反映学术论文发表后对学科发展所作贡献的重要指标之一。

本文对于“高被引论文”的定义参考当今世界范围内普遍用以评价学术机构和大学的国际学术水平及影响的重要指标——基本科学指标数据库ESI(Essential Science Indicators)的设定标准,即某一领域某一年份被引频次位于该领域该年份所有被收录论文的前1%的论文。ESI是由美国科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,也是全球公认的判断学科发展水平的重要参照之一,它基于SCI(Science Citation Index,科学引文索引)和SSCI(Social Sciences Citation Index,社会科学引文索引)所收录的全球11000多种学术期刊的1000多万条文献记录建立计量分析数据库,提供与ISI Web of Knowledge、ISI Document Solution和Science Watch的链接。

为了得到外语学习焦虑研究领域的高被引文献,本文在中国知网数据库中同时以“外语学习”“二语习得”作为检索关键词。结果发现,用“外语学习”比“二语习得”检索结果更加精确,后者获得的结果比较模糊,同时,外语学习焦虑研究和外语学习动机、学习策略存在相关关系,因此最终选用“外语学习”作为主题检索词,设置文献发表年度=“2001年”,文献类型=“期刊论文”。一共检索出文献805篇,按照被引频次降序排列,得出表1。

表1 2001年发表的“外语学习”研究高被引论文被引量统计②

| 序号 | 文献名称 | 发表期数 | 作者 | 被引量 | 下载量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 外语学习焦虑及其对外语学习的影响——国外相关研究概述 | 《外语教学与研究》2001年第2期 | 王银泉、万书玉 | 1501 | 10249 |

| 2 | 影响外语学习的两大因素与外语教学 | 《外语界》2001年第6期 | 王初明 | 1204 | 8670 |

| 3 | 英语成绩与成就动机、状态焦虑的相关研究 | 《外语教学与研究》2001年第2期 | 郝玫、 郝若平 | 858 | 5506 |

| 4 | 九十年代外语/二语学习动机研究述略 | 《外语教学与研究》2001年第2期 | 武和平 | 705 | 3988 |

| 5 | 正确认识外语学习过程是提高外语教学质量的关键 | 《外语与外语教学》2001年第10期 | 王初明 | 331 | 2405 |

| 6 | 第二语言学习策略研究:问题与对策 | 《国外外语教学》2001年第4期 | 王立非 | 331 | 3639 |

1.2 数据来源

为了更好地说明王银泉、万书玉(2001)的高被引论文的被引情况,本文引入“耦合分析”概念进行说明。通过对数据中施引文献(文献数据自身)所形成的文献集合进行整合。结果发现期刊文献的被引用率与时间存在反比例关系,距离发文时间越久,则被引率逐渐减少。

2001~2020年间,王银泉、万书玉(2001)的高被引论文的施引文献量达到1501篇,其中学术期刊853篇,硕博论文642篇,会议论文6篇,二级引证文献数量达5446篇。本文选取这篇高被引论文的施引文献中被引量阈值≥1的期刊文献,通过手动筛选获得有效记录545条。数据显示,受文献引用延滞影响,2019~2020年间发表的施引文献的被引量不少于1篇的文献数为0。鉴于此,本文以2001~2018年为研究区间,探讨该高被引论文施引文献的被引量与时间线的关系,进行关键词共现和突现分析,发现聚类之间的亲疏关系和潜在联系,通过引文聚类共现特征,从而厘清外语学习焦虑研究的理论演进过程、研究热点和研究前沿。

1.3 研究方法

2. 数据统计与分析

2.1 载文量分布

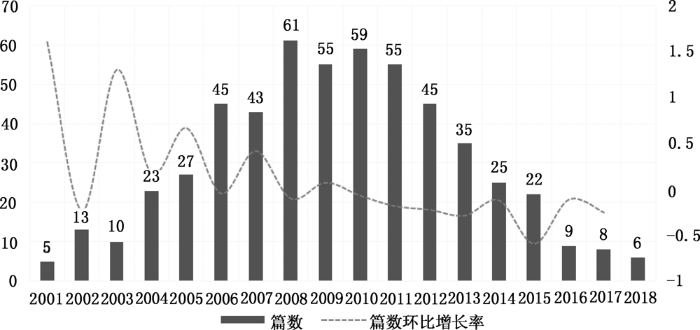

图1

针对2015年以后,施引文献数量出现波动下降的现象,本文认为与文献发表的延滞期有关,论文发表的年限越近,其引用量和被引率都会呈现负相关。不过,这并不意味着该高被引论文出现半衰期,施引文献对高被引论文的引用,更有助于产出高质量论文,取得突破性创新(钱艳俊等 2015)。

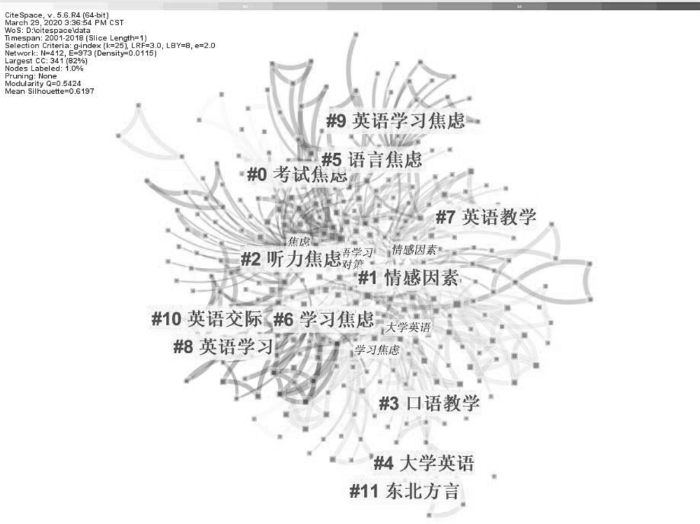

2.2 关键词聚类分析

在CiteSpace软件界面,设置时间区间为2001~2018年,时间切片为1年,主题词来源选择文献标题、摘要、关键词和标示符,生成12个聚类的关键词可视化图谱。其中,网络节点数量(N)为412,连线数量(E)为972,网络密度(Density)为0.0115,网络模块度(Modularity)的Q指为0.5424,大于一般性指标0.4,轮廓系数(Silhouette)值为0.6197,接近上限1,反映网络的同质性越高,可认为本次聚类效果理想。图2中,带#号标识为文献聚类节点,表示学科或研究热点、前沿领域;节点的粗细及厚度反映研究年代及频次,大小与位置分别表示研究数量和核心程度;网状连线表示年代与聚类关系,突显点表示新兴学科。

图2

根据图2所示,王银泉和万书玉(2001)的高被引论文的引文关键词数量繁多,聚类面积庞大,整体呈放射状分布,由中心向四周匀量发散。被引最高的关键词为“焦虑”,与焦虑有关的聚类组块还涉及“考试焦虑”“语言焦虑”“英语学习焦虑”“听力焦虑”,其他如“英语交际”“英语教学”“口语教学”等关键词的节点数相对较少。为了量化关键词的聚类结果,对图3中出现的高频关键词测算词频-逆向文件频率(TF-IDF),得到表2。其中,词频(TF)指某一给定词语在文献中出现的次数,逆向文件频率(IDF)指某一特定词语的重复率高低。关键词的重要性与其出现频次成正比增加关系,但与语料库中该词的出现频率成反比下降,如果包含该词语的文档越少,则其IDF值越大,类别区分力越强。

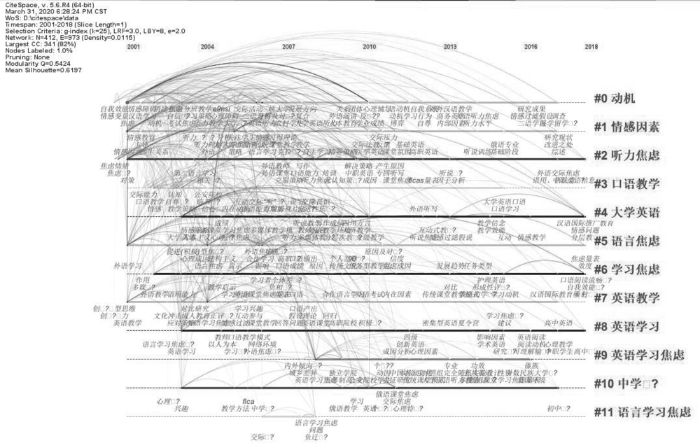

图3

表2 引文关键词词频-逆向文件频率(TF-IDF)统计

| tf | idf | tf*idf | clumping | term |

|---|---|---|---|---|

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | complex process |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | English classroom anxiety |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | English learning |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | independent colleges |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | innermost feelings |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | junior English class |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | learning anxiety |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | linguistic environment |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | negative effects |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | non-English major freshmen |

| 3 | 1.1 | 3.3 | 1.12 | psychological factor |

| 2 | 1.39 | 2.77 | 1.06 | affective factor |

| 2 | 1.39 | 2.77 | 1.06 | affective filter hypothesis |

| 2 | 1.39 | 2.77 | 1.06 | autonomous English learning |

| 2 | 1.39 | 2.77 | 1.06 | emotional illiteracy |

| 2 | 1.39 | 2.77 | 1.06 | foreign language anxiety |

| 2 | 1.39 | 2.77 | 1.06 | foreign language classroom anxiety scale |

| 2 | 1.39 | 2.77 | 1.06 | vocational college students |

| 5 | 0 | 0 | 1.25 | foreign language |

注:tf(词频):在某一类中词条出现的次数与该类中所有词条书目的比值。

idf(逆向文件频率):语料库的文档总数与包含词条的文档数加1的比值取对数。

TF-IDF(词频-逆向文件频率):tf* idf。

根据表2可知,关键词“complex process”“English classroom anxiety”“English learning”“Independent Colleges”“innermost feelings”“junior English class”“learning anxiety”“linguistic environment”“negative effects”“non-English major freshmen”和“psychological factor”的词频皆为3,逆文件频率为1.1,TF-IDF值为3.3,重要程度相似且均靠前,说明外语学习焦虑研究多以实证研究为主,研究主体为课堂学习和高等教育英语学习者,探讨焦虑对外语学习成效的负面影响和心理作用,以及焦虑量度的级别高低,运用克拉申(Krashen 1981)的情感过滤假说(affective filter hypothesis)消除第二语言学习过程中产生的焦虑感和紧张感,而特定的研究领域如口语、口译则未在表中发现。

2.3 关键词突现分析

根据图3,该高被引论文的11个聚类呈现出不同长度和密集度的弧线与实线,其中聚类2“口语教学”与聚类5“语言焦虑”时间跨度接近研究时间区域,弧线之间存在多重交叉。“动机”研究从2001年逐步发展,不断延伸出自我效能、情感变量、情感障碍、交际活动、团体心理辅导等多重变量,而“英语学习”和“英语学习焦虑”涉及学习者个体差异、文化冲击以及与传统课堂教学的对比,在这中间包括聚类10“中学”学生类型的语言学习焦虑。2004年,出现新的聚类4“大学英语”和聚类8“英语学习”,聚类11“语言学习焦虑”的实线长度最短,并于2008年截止,但这不意味着研究热点的绝对消亡,考虑到分析文献的数量限制,线条的长短仅作概括性参考。

为了获取更为精准的现状描述,对使用频率明显出现增多的术语进行引用突现和中心性统计,其显著的动态变化特征能准确反映学科的研究前沿(李红满2014:21)。

根据表3所示,最高频次的术语为“焦虑”(127次),其次为“情感因素”(96次),而“外语学习”“对策”“大学英语”和“语言焦虑”的出现频次差异较小。“学习焦虑”的突现值(4.43)最高,而“成因”的突现值(2.97)最低,说明外语学习焦虑研究方向从单纯的原因分析转为对策研究,并与英语教学和英语学习结合起来。值得注意的是,“英语教学”的中心性(0.08)比“英语学习焦虑”的中心性(0.12)低,“对策”的中心性(0.18)远高于“动机”和“成因”,说明当前外语学习焦虑注重从学习者角度探讨解决路径,而较少采用与教师结合的方式,推动英语教学模式改革,开展焦虑对学习成效的研究。

表3 引文关键词的频次、突现率和中心性数值统计

| frequency | burst | degree | centrality | keyword |

|---|---|---|---|---|

| 127 | 100 | 0.42 | 焦虑 | |

| 96 | 68 | 0.26 | 情感因素 | |

| 47 | 43 | 0.10 | 外语学习 | |

| 37 | 3.21 | 37 | 0.13 | 对策 |

| 36 | 43 | 0.18 | 大学英语 | |

| 35 | 32 | 0.10 | 语言焦虑 | |

| 34 | 3.10 | 30 | 0.08 | 英语教学 |

| 27 | 4.43 | 43 | 0.13 | 学习焦虑 |

| 26 | 33 | 0.06 | 动机 | |

| 24 | 3.05 | 28 | 0.12 | 英语学习焦虑 |

| 13 | 9 | 0.00 | 英语听力 | |

| 13 | 19 | 0.04 | 影响 | |

| 12 | 24 | 0.09 | 口语教学 | |

| 11 | 14 | 0.02 | 合作学习 | |

| 7 | 2.97 | 10 | 0.00 | 成因 |

3. 结论

上文通过对王银泉和万书玉(2001)高被引论文的可视化分析,从关键词的聚类和突现结果,说明了外语学习焦虑领域研究的理论演进路径、研究热点和研究前沿。

3.1 外语学习焦虑领域发展的演化路径

在2001~2018年间,外语学习焦虑领域发展周期大致分为三大阶段:(1)发展初期(2001~2007):引文量缓慢增加,浅度引用为主,表现为焦虑概念界定、焦虑量表引荐;(2)发展增长期(2008~2015):引用量明显增加,引用深度从浅度向中度转移,表现为焦虑理论综述、焦虑实证研究;(3)发展成熟期(2016年以后):引文数量呈平稳状态,以中度引用、深度引用为主,表现为焦虑对计算机辅助外语教学、英语教学改革的影响。

3.1.1 发展初期

在2001~2007年间,王银泉和万书玉(2001)高被引论文的引文量缓慢增加,总体呈上升趋势,年引文量环比增长率波动较大,出现多篇高被引论文,如:项茂英(2003)通过理论与实证研究发掘情感因素对大学英语教学的影响,被引量达到917次;陈秀玲(2004)采用“外语课堂焦虑量表”及“英语听力课焦虑感量表”测算学生英语听力课堂学习焦虑,被引量达到305次。在此阶段,研究者注重对外语焦虑状况调查及对学习成效的影响,对该高被引论文以浅度引用为主,较多出现在文献综述和引言部分,一般局限在国外相关理论和焦虑量表引荐上,目的在于提供研究背景信息,进行焦虑概念界定,体现出知识生产的积累性(李炯英、林生淑2007;成艳萍等2007)。外语学习焦虑研究集中于情感因素、心理障碍、过渡语僵化等变量对焦虑成因的影响,焦虑的主体以大学生为主,将听力和口语作为主要受试领域(郑萱 2005;张俊英2006;解珊2007)。

3.1.2 发展增长期

在2008~2015年间,王银泉和万书玉(2001)高被引论文的引文量明显增加,其中2008~2011年引文量达到峰值,平均年载文量超过55篇。在此阶段,该高被引论文的引用集中在学术观点转引,如:“外语水平与外语课堂焦虑程度的负相关关系”“焦虑对学术的学业呈现有显著影响”等等(邵新光、张法科2008;康志峰2012)。外语学习焦虑研究逐步由理论引荐转为理论应用、综述,由单纯的概念界定开始向实证研究演变,并不断拓展受试对象,包括成人、中职、高中外语学习者(施渝、徐锦芬 2013;刘珍等 2012)。英语写作和口译焦虑成为新的研究热点,分级教学模式、网络多媒体教育改革成为解决英语课堂学习焦虑的主要手段(袁玲丽、黄川2009;郭燕、樊葳葳2009;康志峰2011;钟兰凤、钟家宝 2015)。

3.1.3 发展成熟期

在2016年以后,王银泉和万书玉(2001)高被引论文的引文量呈平稳态势,基本未出现较大波动,以中度引用、深度引用为主。在此阶段,外语学习焦虑研究开始进一步向实践层面推进,通过采取问卷调查、系列访谈、量表测算等形式检验策略的信度和效度,推进英语教学改革(谢虹 2018;张家强、郭丽 2018)。计算机辅助外语教学和远程教学成为新的热点,在网络多媒体教学改革和英语教学改革中,通过构建外语焦虑量表、分层分级制教学、拓展计算机中介交流模态来抑制消极焦虑影响,营造良性师生关系和英语学习环境;同时,对非传统课堂环境,如沉浸式语言夏令营、网络课堂和语言实验室对降低外语焦虑的教学实践作出有益探索(吕茂丽等 2016;曹贤文、田鑫 2017)。

3.2 外语学习焦虑领域的研究热点

本文借助施引文献关键词聚类和突现结果,揭示施引文献和被引文献的语义关联,从而获得外语学习焦虑领域的研究热点。

3.2.1 外语学习情感变量的多元回归分析

学习者的情感因素变量,包括学习者个体因素,包括焦虑、抑制、自尊心、学习动机等,以及学习者之间以及学习者与教师之间的情感因素,包括移情、课堂交流、跨文化意识等,对学习成效产生促进或阻碍作用(Krashen 1981;Horwitz 1986;Arnold & Brown 2000)。学习者的情感状态在语言学习中导致学习成效出现差异,积极情感有助于提高学习效率,而消极情感则阻碍学习潜能的正常发挥(张燕燕、郑亚南 2008;郭燕、徐锦芬 2013)。为了降低消极情感对学习成效的影响,应通过采取班级授课与小组活动、配对练习、角色扮演等教学形式,以及延迟评价、多元评价的评价策略,激发学生积极的情感体验(李炯英 2004;马庆林、Newberry 2005;许峰 2006;张俊英 2006)。

3.2.2 学习者影响因子的相关性研究

外语焦虑与学习动机存在负相关关系,认知能力高的学习者情感焦虑程度更低,在识别、加工及利用情绪信息上,表现出更高的自我感知,能更好地控制情绪、调控压力(Dewaele et al. 2008;Gardner et al. 1987)。目前,外语学习焦虑的受试主体集中于英语专业本科生,其次为非英语专业本科生、少数民族学生、高职生、成人,对于儿童在外语学习过程中的焦虑研究占比相比较少(吕锦峰 2004;王建军 2007;徐宜良 2013)。不同受试背景的研究对象在外语学习过程中的焦虑效用出现差异,比如过低的自我评价、考试、交际能力、课堂活动形式、英语学习本身都直接导致焦虑的产生。在元焦虑外,还伴随有学习方法、学习习惯、考试、交际、学习动机的焦虑,可通过按级分班教学制、分课型分级教学、多方位的英语训练及运用来帮助降低焦虑(袁玲丽、黄川 2009;何丽君 2012)。

3.2.3 外语学习焦虑量表的实证研究

Trebits(2016)的实证研究将焦虑分为输入焦虑(input anxiety)、加工焦虑(processing anxiety)和输出焦虑(output anxiety)。通常认为,焦虑程度与语言学习材料的内容和类型有关,背景知识的缺乏、英语整体水平的限制会导致焦虑产生,可从图式理论、元认知意识培养、预测与反思、词块理论等多种角度探讨降低焦虑的可行性(施渝、樊葳葳 2013;杨文娇 2011;钟兰凤、钟家宝 2015)。目前常用的外语学习焦虑量表包括Horwitz等(1986)设计的外语课堂焦虑量表(FLCAS),通过构造分析和效度检验进一步推动外语焦虑量表的本土化研究,提升焦虑量表测量的信度与效度(马洁、董攀 2018)。

3.2.4 外语学习焦虑对学习成效的影响

3.3 外语学习焦虑领域的研究前沿

研究前沿,指某一时间段内研究内容与反映创新性特征的凸显主题词密切相关且学科交叉属性明显的最新发表的文献集成(吴菲菲、黄鲁成 2015)。

3.3.1 网络多媒体教学改革

3.3.2 外语自主课堂教学改革

3.3.3 外语焦虑与其他因素的跨学科研究

除学习者本身的情感变量外,外语焦虑还与语言因素、文化环境及社会心理因素有关。交际意愿、学习动机、课堂反馈、教学方法以及师生互动方式对外语学习焦虑量值和效能感的产生有直接影响(Oxford 1999;Yan & Horwitz 2008)。

附注

① 此论文发表时候,第二作者姓名被错写为万玉书,此文入选戴炜栋教授主编的《中国外语教学环境下的二语习得研究——外语界二语习得研究20年论文选》时候曾纠正了这个署名错误,这里再次说明。

② 2001年发表的外语学习高被引论文以CiteSpace图谱分析截图为最后数据节点,截至2020年3月31日。

参考文献

Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization

[J].

CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature

[J].

The structure and dynamics of cocitation clusters: A multiple-perspective cocitation analysis

[J].

Some remarks on creativity in language acquisition

[A]. In W. Ritchie (ed.).

Effects of trait emotional intelligence and sociobiographical variables on communicative anxiety and foreign language anxiety among adult multilingusals: A review and empirical investigation

[J].DOI:10.1111/lang.2008.58.issue-4 URL [本文引用: 1]

Second language attrition: The role of motivation and use

[J].

Foreign language classroom anxiety

[J].DOI:10.1111/modl.1986.70.issue-2 URL [本文引用: 3]

Anxiety and the language learner:New insights

[A]. In J. Amold (ed.)

The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research

[J].DOI:10.1111/lang.1978.28.issue-1 URL [本文引用: 1]

Relationship of L1 skills and L2 aptitude to L2 anxiety on the foreign language classroom anxiety scale

[J].DOI:10.1111/lang.12025 URL [本文引用: 1]

The effect of induced anxiety on the denotative and interpretative content of second language speech

[J].

Sources of individual differences in L2 narrative production: The contribution of input, processing, and output anxiety

[J].DOI:10.1093/applin/amu006 URL [本文引用: 1]

Creating a low anxiety classroom environment: What does language anxiety research suggest

[J].DOI:10.1111/modl.1991.75.issue-4 URL [本文引用: 2]

英语听力焦虑成因探讨及应对策略实证研究

[J].

国内外外语焦虑研究四十年--基于29种SSCI期刊与12种CSSCI期刊40年(1972-2011)论文的统计与分析

[J].